San Severino Marche è la città in cui sono nato e cresciuto. La città che, da settempedano quale sono stato e resterò, ho odiato più di ogni altra al mondo e quella che – forse proprio per questo – più ho faticato ad abbandonare. Ammesso che si possano abbandonare delle radici senza sapere dove portare i rami. Ma sull’amore/odio verso le proprie origini ci sono secoli di romanticismi e letterature ai quali nessuno dovrebbe sentire il bisogno di aggiungere altro, una volta scoperto che questo stato di attrazione repulsiva esiste da sempre nell’animo umano e Leopardi l’ha “solo” reso famoso. Ogni buon marchigiano – «Essere marchigiani è un destino. Significa avere la netta sensazione che la vita si svolga altrove, per poi scoprire che la si è persa in tutto ciò che si è lasciato» (Cesare Catà) – che vuole andarsene, ma mai scappare dalla sua terra, sa quanto gli appartenga; anche, forse soprattutto, quando questa terra trema.

Prima che le amministrazioni degli ultimi vent’anni ne facessero perdere il segnale e dimenticare il nome, San Severino era città d’arte, nota agli amanti di storia e bellezza per celebri personaggi che le diedero lustro. Capiamoci, parliamo pur sempre di una piccola città di provincia e le dimensioni di queste affermazioni vanno contestualizzate. Ma un padre storico medievalista e una tesi di laurea in storia contemporanea – proprio sul mio Paese, tra l’altro – mi hanno insegnato che la grandezza degli uomini non si misura a partire dalla grandezza delle loro città. O forse questo l’ho imparato in quindici anni di militanza politica dalla parte dei perdenti, ma poco importa.

San Severino Marche, i suoi figli illustri, gli Smeducci e l’ultimo assedio

San Severino è la città che ha dato i natali a Bartolomeo Eustachio, che ha cresciuto Ercole Rosa (nato a Roma “per caso” da due settempedani), che ha combattuto con Mario Depangher e Bruno Taborro e ha visto morire Salvatore Valerio senza un colpo inesploso. Città dei fratelli Salimbeni e di Ireneo Aleandri, che conserva in pinacoteca l’opera più bella del Pinturicchio, trascorse oltre un secolo, nel medioevo, sotto il giogo degli Smeducci.

Gli Smeducci della Scala, in qualità di vicari ora imperiali ora pontifici, dominarono San Severino da inizio Trecento al 1426, quando papa Martino V inviò diecimila uomini tra fanti, cavalieri e mercenari – Giacomo Caldora ed Erasmo Gattamelata, tra questi – all’assedio della città. La resistenza settempedana, che un decennio prima non si era arresa nemmeno a Braccio da Montone, durò settimane, finché i soldati – stanchi del rifiuto di Antonio Smeducci delle vantaggiose condizioni di resa offerte dalla Chiesa, si ribellarono e spalancarono la porta agli assedianti1. Tornata la città alla devozione della Chiesa, esiliati gli Smeducci, serviva un nuovo statuto comunale che sostituisse quello del Trecento emanato dai vecchi Signori.

L’archivio storico comunale e lo statuto del Quattrocento

Sono andato alla ricerca di questo statuto, per studiarmi la scrittura di allora ma non solo. In un pomeriggio estivo all’archivio storico comunale ho incontrato troppe distrazioni che non sono riuscito a ignorare. C’era il codice più antico conservato in città, delle riforme consiliari del 1307, scritto in una gotica bastarda complicatissima e andato in parte bruciato nel rogo del precedente archivio. I libri dei malefici, con tante copertine in pelle decorate dagli stemmi dei podestà del Quattrocento. Volumi barocchi rilegati con pagine di cartapecora, miniate e bellissime nelle calligrafie che le decorarono, ma in tempi di crisi riciclate per foderare e proteggere altri volumi. Preziose edizioni secentesche in una raffinata cancelleresca su finissima pergamena decorata in oro. Il libro d’oro del patriziato settempedano, che infinite volte sfogliai da bambino imparando a memoria gli stemmi delle nobili famiglie, cercando di ingannare le ore trascorse in questo archivio allora tanto noioso oggi così affascinante.

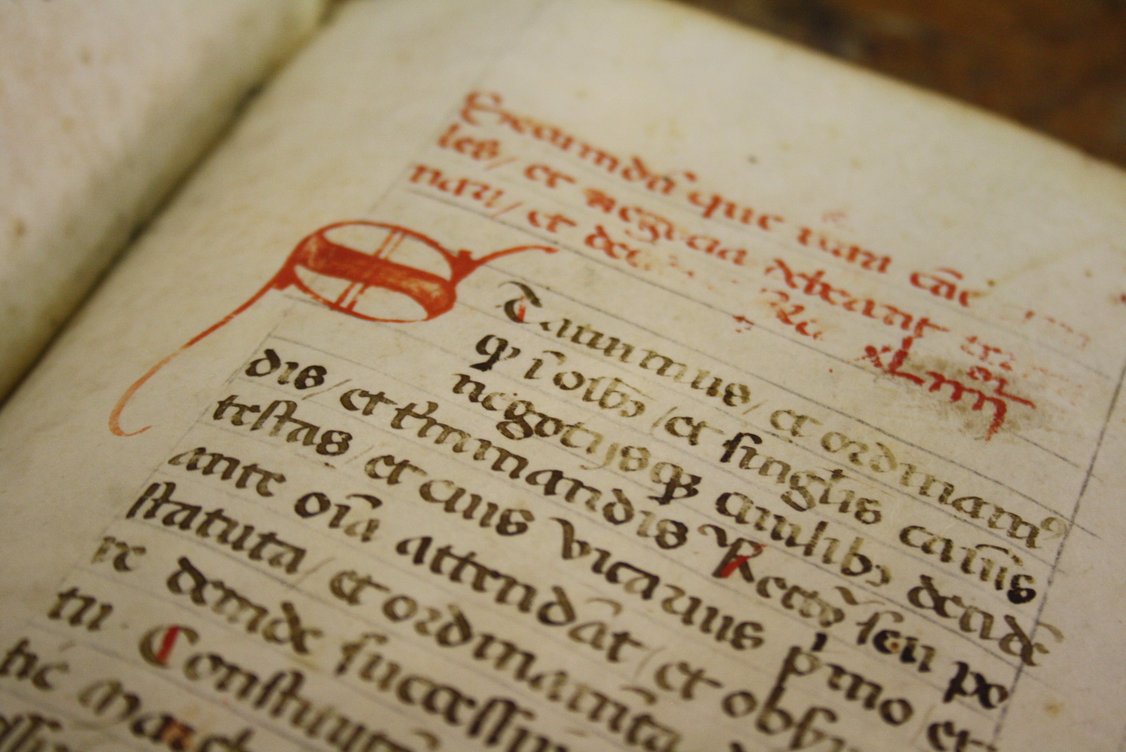

Poi ho aperto lo statuto comunale per il quale ero lì. Nel 1426, dopo la cacciata degli Smeducci, fu fatto venire da Fermo – città vicina che aveva vissuto vicende politiche analoghe a quelle settempedane – una copia dello statuto vigente da utilizzare come modello. Sul finire del 1427, il testo definitivo venne consegnato allo scrivano ser Francesco di Pietro da Cingoli, che promise «librum Statutorum noviter editorum in dicto Comuni scribere in carta pergamena cum bona et condecenti licteratura, cum suo inclaustro et vernice, cum rubricis et primis licteris capitulorum relevatis cum coloris rubei»2. In sintesi, di trascrivere il manoscritto consegnatogli in bella scrittura su pergamena, con inchiostro nero e cinabro, realizzando rubriche (primo paragrafo) e capolettera in rosso. Il Comune fornì pergamena rigata e rilegata.

Il volume consta di 139 carte di 30x72cm, due colonne di testo in latino per facciata; ignoro quante greggi siano state abbattute per mettere assieme questo poderoso codice membranaceo. Ne esiste anche una versione cartacea, ma ovviamente ha risentito più del tempo rispetto all’altra.

Oggi le pergamene delle prime pagine, l’indice del volume, dati i secoli di consultazione, sono molto rovinate; tuttavia lo stato di conservazione generale è buono e sfogliare queste pelli così ancora vive, sporche e lise dall’usura del tempo e dell’uomo ha un fascino enorme. Appoggiare i polpastrelli su un documento di quasi seicento anni dà una sensazione che chi è rimasto a leggere questo articolo fino a qui probabilmente conosce, o insegue.

La calligrafia di ser Francesco di Pietro da Cingoli

Questa calligrafia, di uno sconosciuto all’empireo dei calligrafi antichi, è una scrittura finalizzata a trasmettere un messaggio, un contenuto, e dalla bella forma perché funzionale allo scopo. Molto personale, difficile da inquadrare completamente all’interno di uno stile o un altro.

In termini paleografici, parliamo di una scrittura gotica libraria minuscola, sostanzialmente gotica rotunda. Una calligrafia gotica di compromesso, che recupera le forme romaniche e non acquista quelle ogivali diffuse nel nord Europa in questo periodo, che non termina le aste con i quadrangoli tipici delle scritture spezzate gotiche. Questa rotunda attinge da onciale e carolina per evolversi in una scrittura ariosa, proporzionata, con curve morbide e lettere spaziose, ben formate, con un numero di abbreviazioni limitato.

Tra i dettagli, la A è antica, non ancora occhiellata; la D onciale; la R a volte antica, a uncino, a volte dritta. La U inclina l’asta sinistra, la sviluppa e la chiude. Molti rotondeggiamenti alla base delle squadrature, le curve contrarie fuse, ma con frequenti aste ascendenti lunghe di sapore carolino.

Le capitali sono versali, basate su modello longobardo, derivato in buona parte dall’onciale, con esagerazione di curve, rigonfiamenti, raddoppiamenti, linee ornamentali e grazie monotratto.

Questa gotica libraria italiana, per quanto proporzionata, aprì la strada al Petrarca per sviluppare una scrittura che restituisse la sua funzione espressiva con sobrietà e nitidezza. L’umanistica libraria che lì nacque e da lì si sviluppò in corsivo italico è uno dei più bei contributi dati dall’Italia alla cultura rinascimentale europea.

Dallo statuto di San Severino uno spunto per riflettere di calligrafia

Per chi è interessato esclusivamente alla parte tecnica della calligrafia, questo articolo finisce qui. Non leggete oltre. Per i più affezionati tra i miei “venticinque lettori”, invece, continuando la lettura possiamo sviluppare qualche pensiero che vada oltre lo statuto di San Severino e la sua calligrafia. In tempo di vacanze qualcuno può anche gradire un testo lungo come questo, anche se sono consapevole dell’enorme sforzo richiesto in tempi di lettura online medi di sette secondi. Ho avuto periodi e occasioni per pensare e scrivere, in questa estate, e spero ne abbiate anche voi per leggermi.

Lo statuto che ho cercato mi ha aperto la strada a qualche riflessione sulla calligrafia, in tempi in cui tanto se ne parla e, in sé, questo non è né un male né un bene. I calligrafi del Quattrocento, come ser Francesco di Pietro da Cingoli che scrisse lo statuto di San Severino, eseguivano scrittura a mano per lavoro. Siamo quasi un secolo prima dei primi manuali di calligrafia finalizzati ad insegnare uno stile di scrittura calligrafico. A partire dal Rinascimento abbiamo imparato a conoscere e riconoscere nomi noti nel panorama italiano, europeo e internazionale, ma prima di allora le mani di copisti come quella di ser Francesco rimanevano anonime, al di fuori dei monasteri o delle delibere che assegnavano loro lavori di calligrafia (scrittura a mano leggibile e ordinata, più che altro; la bella scrittura, laica, ornamentale ed elegante è arrivata un po’ più tardi, soprattutto dopo l’introduzione e la diffusione della tecnica di stampa a caratteri mobili e i frontespizi lasciati dai tipografi alle mani dei calligrafi).

Il panorama calligrafico attuale non è così diverso, mutatis mutandis: una manciata di maestri, una dozzina di master, qualche decina di mostri, centinaia di apprendisti (trai quali io), migliaia di praticanti e milioni di utenti (tra i quali, ancora, io). La calligrafia va di moda. Questo significa che tra non molto non sarà più così, perché ogni moda produce consuma crepa, e che comunque di questo momento bisogna approfittare, se lo si vuole e si può o si sa farlo. Tanto per farne quanto per parlarne (e io che mi considero più un divulgatore che uno scrittore cerco di fare il mio meglio). Tutti hanno diritto a fare calligrafia e a pubblicarne, nessuno ha diritto invece di giudicare il lavoro altrui in base alla maggiore o minore conformità a un modello storico (ser Francesco di Pietro da Cingoli, in base a un preciso modello, probabilmente darebbe adito a discussioni dal punto di vista paleografico), se non nel momento in cui un aspirante calligrafo voglia replicare con esattezza un modello, appunto. Ma anche in questo caso – raro; non ci sono (più) esami di calligrafia, per (s)fortuna -, io chiederei a un paleografo, più che a un calligrafo, un giudizio. E la sua risposta, di fronte alla calligrafia moderna, magari sarebbe «Chiedi a un critico d’arte», se ho imparato un po’ a conoscere quegli ambienti 🙂

Calligrafia non è copisteria né cartotecnica, non è arte – per me – né artigianato. Calligrafia deve essere espressione. Se vogliamo anche terapia, ma ognuno deve trovare in sé il motivo per cui scrive, non su Instagram né altrove sul web per quanto sia poi io il primo a dover ringraziare la tecnologia (che uso e di cui a volte abuso) per le infinite possibilità di crescita e relazione che ci offre. Cerco, nella calligrafia, più la linfa che la tecnica e non c’è maestro che approverebbe, senza avere alle spalle la completa acquisizione di una tecnica che escludo nelle calligrafie che applico, ma tant’è. Siamo tutti principianti, importante nelle lettere è trovare chi siamo, e loro ci rappresenteranno. Le lettere devono parlare per noi, loro umili servitori, non viceversa.

Io, personalmente, ho sempre fatto calligrafia (e scrittura, di vario tipo, prima) per me anzitutto. Quando questo momento passerà la mia scrittura avrà ancora il valore che aveva vent’anni fa, dieci anni fa, ieri e l’altro ieri. La mia scrittura racconta di me; se poi racconta di me agli altri tanto meglio, altrimenti resta comunque un aspetto della mia personalità – che cambia con gli anni – che non subisce l’influenza di un social network o di un modello. Le mie scritture mi sopravviveranno, purtroppo, quindi meritano un’anima più spessa della mia. Ecco perché studio calligrafia e paleografia, ma questo è un discorso che arricchisce l’argomento, un’aggiunta tecnica, non ne prende il posto, non ne scavalca lo spirito.

Come in ogni golden age, gli originali tendono ad arroccarsi su posizioni dominanti. Vedo nel deprecabile web atteggiamenti a volte quasi fastidiosi; un po’ è fisiologico, è facile sentirsi stocazzo quando dieci anni fa ci scrivevamo i rigatori a mano, o quando l’utenza cresce e il livello medio cala, o quando c’è chi addirittura usa software per generare calligrafia (chi se lo ricorda graffiti creator?). E’ dura mantenersi umani, conservare il sorriso e divertirsi seriamente con la calligrafia, perché quando si sorpassa il limite si perde di vista la vita reale. Che è fatta di altro, oltre la scrittura, e ho la fortuna di averlo capito in tempo e riuscire a goderne. La caratteristica che però più mi ha lasciato un segno dei maestri che ho avuto è l’umiltà, di solito direttamente proporzionale alla loro grandezza. Degli altri ho dimenticato nome e azioni in sette respiri, senza voltarmi indietro.

Deterioramenti della situazione non è la prima volta che mi capita di incontrarne, in quarant’anni di migrazioni da un ambiente all’altro, e come in ogni precedente rinuncio a capirli e finisco per apprezzare sempre più chi resta fuori dai giochi a fare il suo. Inseguire le chiacchiere ci lascia sul posto, inseguire un’evoluzione ci spinge in avanti. Se dagli anni Novanta non abbiamo imparato nemmeno questo ci meritiamo Fedez, il MoVimento 5 stelle e trentenni vestiti come ci vestivano le nostre mamme da bambini ma erano gli anni Ottanta.

Riferimenti bibliografici

1. Per la storia di questo assedio, cause e conseguenze, si veda Raoul Paciaroni, L’ultimo assedio a Sanseverino, Città di San Severino Marche, 2002. (Torna al testo)

2. Vittorio Emanuele Aleandri, Riordinamento dello Archivio Storico Comunale e di quello della R.a Pretura in Sanseverino-Marche. Relazioni e prospetti, Tipografia Francesco Taddei, Sanseverino-Marche, 1899, p. 19. Altre informazioni sullo statuto del 1426 in Raoul Paciaroni, Lo statuto fermano del 1385: storia di una dispersione, in «Studia Picena», LXXX (2015), pp. 91-123. (Torna al testo)

Copyleft (L) Bella Scrittura 2024.

All rights reversed; by-nc-nd 3.0. Condividi con consapevolezza.

E tu che ne pensi?

Un commento

Linda , 58 anni , ho scelto di frequentare dei corsi di calligrafia perché ero in un periodo difficile e mi ero ricordata di quando a scuola scrivevo con il pennino.

Il piacere del tempo scrittura mi fa dimenticare qualsiasi cosa , condivido il pensiero che oltre alla tecnica , la calligrafia può essere espressione e terapia.

Commento di Linda,

pubblicato il 6 Agosto 2018

ma si parla di calligrafia in questi termini anche qui:

Quattro chiacchiere di calligrafia?

Mi trovi online e offline

Puoi scoprire di più sul mio conto in questa pagina, sul mio sito/blog personale oppure contattandomi telefonicamente al numero +39 389.9474712 (rispondo io, Lorenzo Paciaroni), se vuoi anche con WhatsApp , o via email all’indirizzo info [at] bellascrittura.eu

Vienimi a trovare tra le colline del Verdicchio!

Sono qui, più o meno e perlopiù